|

まえがき (その1)「清水焼」の清水六兵衛(その2)「古曽部焼」の五十嵐新平 (参考1)地名「五百住」の由来 (参考2)地名「古曽部」の由来 (参考3)古曽部焼の胎土の地・慈願寺 (参考4)「清水六兵衛」と「五十嵐新平」の共通事項 |

「やきもの」の世界では著名な「清水焼」の初代が地元摂津国島上郷の出身であることが、 明治の終わりに廃窯になった「古曽部焼」の初代五十嵐新平の身辺を当たっている時に知った。 清水六兵衛は島上郡五百住村の出で、五十嵐新平は島上郡古曽部村の出身であるから、 その間わずかに2km程度しか離れてない。しかも活動した時期が18世紀後半から19世紀に かけてであり、二人の開窯時期も20年と違わないのである。 以下、二人の名工のふるさとの現状を巡覧した情報である。 地元の陶磁器世界の大先達を知り、改めて地元文化をより深く知ることが住民としての義務で あると認識することになり、併せて「陶器」と「磁器」の知識も得ることになった。

(1)「清水六兵衛」略歴

元文三年(1738)摂津国島上郡東五百住村の農家・古藤六左右衛門の男で、幼名を栗太郎と称した。

寛延年間(1748-51)、13歳で京に出て、清水焼陶工海老清(海老屋清兵衛)に陶芸を習い、

明和八年(1771)独立して五条坂(鐘鋳町)に開窯し、清水六兵衛(号・愚齋、屋号・海老六)を名乗る。

作品は抹茶・煎茶用器、土焼き風の置物・文房具など。妙法院に御庭焼を上覧し、円山応挙、

松村呉春、上田秋成など、画家・文人と親交を持った。寛政十一年(1799)没、62歳。

(出典:今泉雄作・小森彦次「日本陶瓷史」大正14年4月(雄山閣))

末裔は2000年に襲名した八代まで続いているが、六代六兵衛(1901-80)は戦後の日本陶芸界に

おける第一人者として独自の新釉陶法を開拓し、日本芸術院会員・文化功労者として名を挙げた。

(注)初代清水六兵衛の生涯や業績については、中ノ堂一信「江戸時代の清水六兵衛」が詳しい。

「清水六兵衛歴代展ー京の陶芸・伝統と革新」千葉市美術館(2004)

四代清水六兵衛の語る初代の話 (黒田譲「名家歴訪録ー上巻」明治32年6月25日)

「・・・初代は元摂州の農家から出ました者で、・・・摂州島上郡、東五百住村の農、古藤六左衛門の

男で、幼名を栗太郎といひ、後に愚齋と申しましたが。・・・先年も私方で同地方へ行て調べたことが

ございましたが、寺の古い過去帳には、いかにも古藤といふ苗字がございますが、家は疾くに絶へて

ござりませんなんだ。それで初代は寛延年中に京都に参り、五条坂の陶工で海老屋清兵衛といふ方に

丁稚奉公をして、陶器を製することを学びましたが。・・・」

ところがすぐに陶芸世界に上手く歩み出せず、「・・数年の後になっても、どうも今一つ自分の

思ふように細工が出来ませむ。・・」そこで、日頃から深く信心していた大師さまにお願いすべく、

「・・・十八の歳に僅かに賽銭位を持って、四国廻りを致し、・・・」旅路の傍らで、足を痛めて

休んでいるところへ、どこかのお坊さんが杖を与えてくれたお陰で、「・・・楽々と京都へ帰り、

それからは追々と仕事が思ふように出来て、遂に一人で窯を築いて焼く」ことになったと語っている。

(2)「清水焼」概説

清水焼(きよみずやき)は京都府で焼かれる陶磁器の総称。清水寺参道・五条坂界隈(大和大路以東の

五条通沿い)に清水六兵衛・高橋道八を初めとする多くの窯元があったのが由来とされる。

五条通の大和大路通から東大路通(東山通)北側に鎮座する若宮八幡宮社の境内に「清水焼発祥の地」の

石碑が建っており、毎年8月8日から10日の「陶器祭」では清水焼装飾の神輿が出る。(WIKIPEDIAより)

「五代六代清水六兵衛展」解説カタログより「京焼」の解説文を引用すると、

「・・・一般に京焼き近世以降、桃山時代の茶の湯と関係があるように思われ、千利休の指導で

茶碗などを製作した楽長次郎にその源流を見ることができるのではないだろうか。さらに江戸時代

初期に仁和寺の門前で御室焼きを始めた野々村仁清、さらに時代が下がって琳派として世界的に

認知されている尾形光琳の弟の尾形乾山のあたりに京焼きという一つのスタイルが確立されていった

といえよう。初代六兵衛が窯を開いたのは江戸後期の1771年であるので、すでに京焼きは盛んに

製作されていたことは周知の事実であろう。そして初代から始まって歴代の六兵衛は京焼きの伝統を

守りながらも創意工夫をつづけ各々の時代に即した焼き物を作り出してきた、・・・・」

(「京焼き革新の軌跡 五代六代清水六兵衛展」2000−2001 日本経済新聞社

監修・編集 松原龍一氏(京都国立近代美術館 主任研究官)解説文より)

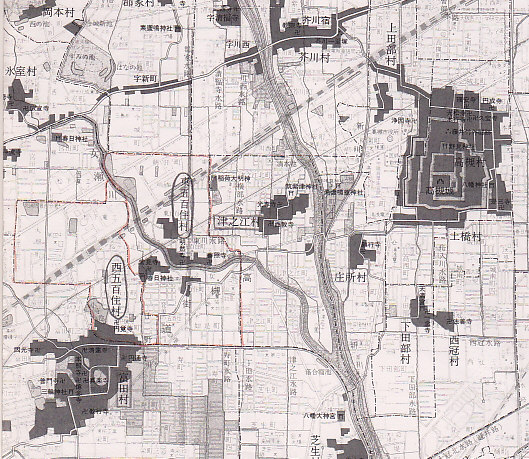

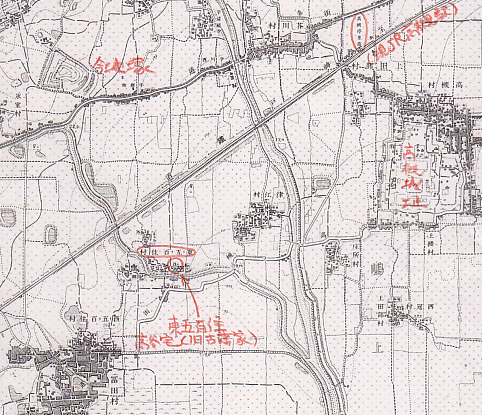

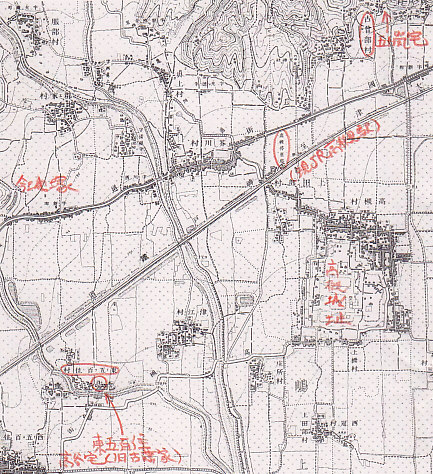

(3)「東五百住」地区

初代清水六兵衛の出所を探索した地域情報冊子(「きつつき21」(株)総合企画昌盛館

(2009年8月号)わが町スケッチ「ぶらッチ」Vol.39 東五百住界隈(前編))によると、

「・・・女瀬川沿いにあって「六兵衛はん」と屋号で呼ばれているお宅(高谷馨さん)が生家で

ご先祖様なのです。「そのことは村の人で屋号を知る人は皆さん知っているでしょう。」

「村内の人よりも近隣の人が知っているものですよ。」と住民の皆さんの声が分かれるところですが、

名前そのものも意外と知られていないのではないでしょうか。」

紹介された末裔のお住まいの東五百住地区の状況は、次のようなものです。

(1)「五十嵐新平」略歴 五十嵐新平は寛延三年(1750)生まれ、摂津国島上郡古曽部村在住の農家五十嵐家当主四郎兵衛の 弟。冠村中小路の小西家の婿養子となったが、離縁されて一端実家に帰ったが、まもなく出奔、 大凡20年して古曽部に舞い戻り、開窯したらしい。 江戸時代のいわば観光案内冊子「摂津名所図会」にも言及されている古曽部に古曽部窯を開いたのは 京都西京で「茶碗焼き渡世(陶工)」をしていたというが、師弟関係は明らかでない。 新平48歳・寛政九年(1797)、開窯の願い状が村役人であった兄の四郎兵衛が届け出ている。 文政十二年(1829)79歳没、窯業は31年行ったことになる。 五十嵐家の古曽部焼の工房は、四代信平(嘉永四年・1851〜大正七年・1918)へと伝承された。 (2)「古曽部焼」概説 安土桃山末期から江戸初期に開窯され、寛永年間(1624-63)に遠州七窯(注)の一窯に挙げられ、 京焼、絵唐津、高取焼などの「うつしもの」や、赤絵のやきものに特色ありとされ、一般に 清水焼き風の素朴な作陶品が多いとされる。 (注)小堀政一(号・遠州)(1579〜1647)が称えた「遠州七窯」(えんしゅうななかま)とは、 自身が好む茶器を焼いていた全国の窯の中から、選別して列挙したもので、 「遠州七窯」には諸説有り、一説には、 遠江・志戸呂焼、近江・膳所焼、山城・朝日焼、大和・赤膚焼、 摂津・古曽部焼(注)、豊前・上野焼、筑前・高取焼 現在、上野焼だけが経産省指定の伝統的工芸品と評価されている。 (注)「古曽部焼」の代わりに「伊賀焼」を入れる説もある。(WIKIPEDIA情報より) (出典:大阪歴史博物館所蔵資料集16「古曽部焼きコレクション」(1989・平成元年三月)) 大阪歴史博物館・展示特集「古曽部焼ーひとびとに愛された素朴な美のうつわー 開催期間・平成16年12月8日(水)〜平成17年1月17日(月) 一時期廃窯になっていたが、京都で作陶技術を学んだ五十嵐新平が寛政年間(1789-1801)再興した。 陶土は西隣真上村の慈願寺(高槻市月見町)あたりから採取し、窯まで運搬したらしい。 平成十四年窯道具のサヤや窯体の一部が発掘されている。 五代栄二郎まで約120年間に渡り、生活用途の陶器(茶碗、小皿、湯飲み、鍋など)、さらに 抹茶椀、水差し、菓子鉢、香合、茶托などを焼いていたが、明治末期に廃窯になった。

古曽部焼には、唐津焼、織部などの多くの窯の模写品が鑑賞されていて、かの古美術品の鑑賞眼の 高い白州正子さんの愛した猪口は古曽部焼という。 平成十五年(2003)、高槻市立しろあと歴史館の秋期特別展(平成15年10月11日(土) 〜11月16日(日))として「高槻の古窯・古曽部焼の世界」が企画され、大阪歴史博物館、 しろあと歴史館、本山寺、高槻市教育委員会あるいは一部個人蔵の作品が一堂に展示された。 (3)「古曽部」地区 古曽部窯は高槻市古曽部町三丁目、すなわち能因法師の縁りの地に石碑一本となって残されている。 平成十年(1998)古曽部窯址付近の発掘調査がなされ、窯道具、陶器片など関係物品が多く確認されている。

(4)「古曽部焼」の継承 四代目の大正時代に廃窯になった「古曽部焼」の世界は、昭和50年代になり、陶芸を学校で習得した 陶芸家・寒川氏が高槻市川久保地区で「窯元・義崇窯」を開窯し、「古曽部焼」銘を伝承している。

(5)「五十嵐信平」の碑 四代目信平は旧西国街道沿いに能因法師の道標となって名を残している。

「五百住」地区は、東五百住町三丁と西五百住町一丁からなり、芥川の支流・如是川(女瀬川)の中流の 両岸に位置する村落で、JR摂津富田駅または阪急京都線富田駅の東側に隣接していて、淀川右岸まで、 約3kmの上流に位置している。史料では南北朝時代以降に確認できるという。二つの説有り。 (1)安閑天皇が全国に屯倉を設置したとき、摂津・河内の国造大河内直味張(おおしこうちのあたいあじはり) が天皇に良田を奉るのを惜しんだため、罷免された上、春秋各五百人の農民を差し出すことを命じられ、 その五百人が住み着いた所による。「東五百住村誌」(明治12年)本項(安閑天皇532年の出来事)を 引用している。 (2)平安時代の貴族源融が河原院を造営し、尼崎から塩水30石を運ぶために、この地に数百人の使役人の 仮設宿を設けたと事による。

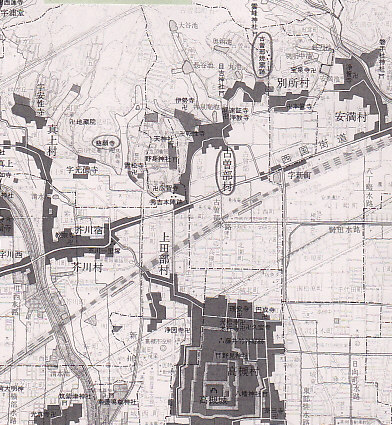

JR高槻駅北東約1kmの所にある村落で、中世の歌人能因法師が住まいした縁りの地区で、勅撰和歌集には 「津の国の古曽部」と詠み込まれている。 地名の由来は、古代のこの地を本貫とする許曽部氏によるという。許曽倍あるいは杜戸臣(こそべ)とも 記される。

「古曽部焼」の概略メモで記したように、「京都で作陶技術を学んだ五十嵐新平が寛政年間(1789-1801) 再興した古曽部焼の陶土は西隣真上村の慈願寺(高槻市月見町)あたりから採取し、窯まで運搬した」との こと。焼き物も窯も全て当地から無くなっているものの、慈願寺は現在も存続し、その胎土が採取された と思われる裏山も墓地として残存している。

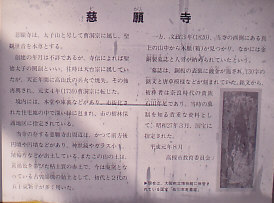

慈願寺の解説 慈願寺は太子山と号して曹洞宗に属し、聖観世音を本尊とする。創建の年月は不詳であるが、 寺伝によれば聖徳太子の開創といい、往時は天台宗に属していたが、天正年間に高山氏の兵火で焼失。 その後、再興されて、元文四年(1739)曹洞宗に転じた。境内には本堂や庫裏などがあり、 市街化された住宅地の中で深い緑に包まれ、市の樹林保護地区に指定されている。 当寺の存する慈願寺山周辺は、かって前方後円墳や円墳などがあり、神獣鏡やガラス小玉、埴輪片などが 出土している。またこの山の土は、黄褐色を帯びた粘土質の赤土で、今は廃窯となっている古曽部焼の 胎土として、初代と二代の五十嵐新平が多く用いた。

清水焼の「清水六兵衛」は摂津富田郷の五百住(よすみ)村出身、古曽部焼は「五十嵐(いがらし)新平」。 すなわち「五百」と「五十」ということになる。 基数詞では、「ひ」「ふ」「み」「よ」「い」「む」「な」「や」「ここ」「とう」と数えられるから、 「五」は「い」になる。五日は「いつか」すなわち「い」「つ」「か」=「ご」「の」「ひ」ということか。 さらに「五六」は「ふのぼり」、「五月」は「さつき」、「五祝」は「いわい」。 「二十」は「はた」、「三十」は「みそ」、「四十」は「よそ」、「五十」は「五十日」を「い」と「か」、 「五十鈴」を「い」と「すず」という。 「五十」の漢字例を見ると、「い」あるいは「いそ」だけでなく、つぎのような姓名もあるという。 五十子(いかご・いかしこ・いらこ)五十公(いきみ)五十公野(いじみの・いずみの) 五十君野(いくの)五十郎(いらこ)五十集(いすさば)五十嵐(いがらし・いそあらし) さらに、人の苗字を抽出すると、次のような例が挙げられている。 五十里(いかり)五十山田(いかいだ)五十井(いかい)五十井田(いかいだ)五十澤(いかさわ) 五十代(いかだい)五十立(いかだて)五十玉(いかだま)五十実(いがらみ) 五十里屋(いかりや)五十州(いぎす)五十崎(いかざき)五十島(いがしま・いそしま) 五十刈(いそかり)伍十川(いそかわ)五十河(いかが)五十栖(いそずみ) 五十場(いそば)五十畠(いそはた)五十村(いそむら)五十森(そもり)五十谷(いそたに) (参考例)天皇陛下の平成23年・歌会始のお歌 お題「葉」 「五十年の祝ひの年に共に蒔きし 白樺の葉に暑き日の射す」 (いそとせ)とわざわざふり仮名が付されている。 「五百住」を「よすみ」というのは、「いおすみ」が「よすみ」になったのではないか。 「八百屋」は「やおや」であるから、本来「いおすみ」とでもいうべき。 「五百」の漢字例を見ると、「いお・(いほ)」の読みが多い。 五百川(いおかわ)五百基(いおき)五百旗頭(いおきべ)五百崎(いおどき)五百田(いおた) 五百竹(いおたけ)五百籏頭(いおきべ)五百籏部(いおきべ)五百久(いおく)五百倉(いおくら) 五百澤(いおさわ)五百島(いおしま)五百雀(いおじゃく)五百山(いおやま)五百野(いおの) 五百原(いおはら)五百井(いおい)五百部(いおべ)五百蔵(いおろい)五百城(いおき) 五百扇(いおぎ)五百路(いおじ)五百目(いおめ)五百森(いおもり)五百瀬(いおせ)