山門と太子堂遠景

東門

本堂

礎石

|

(その二):筑紫大宰府・梅が枝餅と道明寺桜餅 (その三):河内道明寺・「道明寺糒」 (その四):「餅」に関する参考メモ |

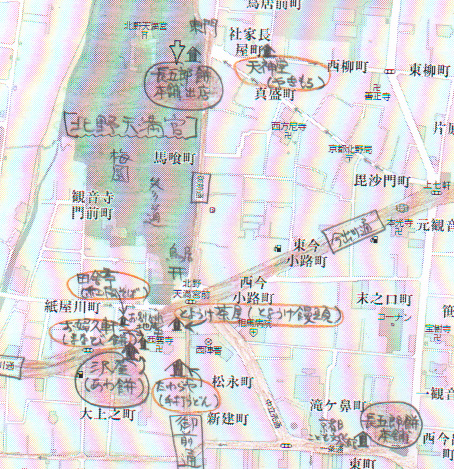

北野天満宮前には昔から参拝客を見込んだ飲食の老舗が何軒か営業してきたようです。 (参考メモ参照方、うどんや、そばや、まんじゅうやなど)それらの中でも老舗の一軒が 「長五郎餅」の「長五郎餅本舗」であり、「粟餅」の「澤屋」です。 商品イメージと営業場所は次の通りです。

<1>「長五郎餅」 天正15年(1587)太閤秀吉が開いた北野大茶会の際に用いられたという420年以上の歴史を 有する名物で、薄い餅皮に餡を包んだ上品な餅菓子です。 北野天満宮の縁日に決まって「河内屋長五郎」と名乗る老人が、境内で出店を出す者に小さな餅を 数個売ると何処へともなく帰ってゆくという。この餅が評判になり、天正15年の大茶会の時に 市中に高札で廣く参加が呼びかけられたので、長五郎も出店の者に言われ茶屋をだし、秀吉に餅を 献上して、気に入られ、「長五郎餅と名乗れ」と声を掛けられたという。

<2>「粟餅」 黄色い粟の餅に漉し餡ときな粉を塗した餅菓子で、創業は天和二年(1682)、あるいは寛永年間 (1630年頃)に刊行された俳諧書「毛吹草」に「北野粟餅」として紹介されているというから、 長五郎餅より半世紀後に売り出された餅菓子ということになります。「阿王(あわ)餅」の古風な看板が 歴史の長さを感じさせる。 (参考)磐田市見付・見付天神名物「粟餅」 天神さんの「粟餅」の類似商品といえます。江戸時代の終わり頃から、見付天神大祭の時、神前に 献上されてきた物で、神前供物の新粟で作られた餅が土産となったようです。 見付天神の場所と粟餅イメージを添付します。

<1>ー大宰府・梅が枝餅ー 福岡県太宰府市で販売されている餅菓子の一種で、ほのかな梅の風味が特徴。(商品イメージは 添付写真の通りです。) 小豆餡を薄い生地でくるんだ餅を鉄板で焼き、軽く焼き目をつけたもの。中には中心部で餡が のぞいて見える程生地が薄いものもある。 西鉄太宰府線・太宰府駅から太宰府天満宮門前茶店や販売店などで販売される(1個105円程度) 県内で行われる縁日や観光名所の出店販売される。本家は現在のところ不明。 (参考)類似品としての「松が枝餅」 福岡県内著名神社筥崎宮・宮地嶽神社・宗像大社などの門前で売られている。 「3年B組金八先生」では、武田鉄矢の金八先生が福岡に帰省した際、生徒への土産としている。

菅原道真が大宰府へ権帥として左遷された時、安楽寺門前で老婆が餅を売っていた。

その老婆が元気を出して欲しいと道真に餅を供し、その餅が道真の好物になる。

後に道真の死後、老婆が餅に梅の枝を添えて墓前に供えたのが始まりとされる。

(参考)梅が枝餅の由来(インターネット追加情報)

無実の罪で大宰府に左遷された道真は、ある時、刺客に襲われて近くの麹屋に

逃げ込みましたが、罪を言い渡されてやってきたものをかくまえば自分にも

咎が及ぶかもしれないというのに、その家のおばあさんは道真をもろ臼の中に隠し、

その上に洗ったばかりの腰巻きをかぶせて刺客の目をごまかしたのです。

道真の命の恩人ともいえるこのおばあさんは、その後もこっそり配所の館にいき、

不自由な暮らしをする道真のお世話をしたといいます。その時、麹の飯を

松の葉(梅の枝)に添えて差し入れたものが、今に伝わる梅ヶ枝餅とされます。

後におばあさんは、もろ尼御前(浄妙尼・じょうみょうに)とよばれ、

人々に敬われました。道真の配所の館跡といわれる榎社の背後には、もろ尼御前を

祀る社があります。道真は死後"天神様"としてまつられるようになった後も、

秋の神幸式の折には命の恩人である浄妙尼の祠をお参りに訪れます。

<2>ー道明寺桜餅ー

「長命寺桜餅」(主に関西での呼び方)と「道明寺桜餅」(主に関東での呼び方)

*桜餅(さくらもち)は桜の葉を用いた和菓子の一つ。

桜色に色づけされた生地で小豆餡を包み、塩漬けした桜の葉で包んだ餅菓子。

葉で包むことでその芳香を生地に移して桜の風味を楽しむ。

*関東・関西それぞれに由来する2種類に大別される。

●関東風桜餅:1717年(享保2年)、江戸幕府八代将軍徳川吉宗が隅田川に桜を

植えたところ、向島長命寺の門番、山本新六がその葉を使った餅を

作リ、売ったものが最初とされる。

小麦粉あるいは白玉粉の生地を焼いた皮で餡をクレープ状に巻いたもの。

●関西風桜餅:道明寺餅を椿の葉で挟んだ「椿餅」が原型とされている。

糯米を蒸かして干し、粗めに挽いた粒状の道明寺粉を用いた皮に、

饅頭のように餡を包んだもの。

*作り方において、食紅を用い、餅の生地を桜の色に似せて染める点と桜の葉で包む点は

両者に共通する。名古屋近辺では、関西風「桜餅」は一般に流通しているが、関東風

「桜餅」はほとんど流通せず、長命寺餅という呼称も関西(近畿)ほど知られていない。

*関東では濾し餡が多く、関西では粒餡が多かったが、最近では関西でも濾し餡が増える

傾向にある。

*道明寺粉は比較的高価なため、小麦粉で作った関東風よりも関西風のほうが高価。

前述のように「餅」がいろいろな場面に於いて、お供え物としての役目が非常に重要である 一方で、「食物」の一種という観点からみますと、「主食としての餅」は、昔から「保存食」と しての重要な特性も兼ね備えているのです。(注1・「伊勢物語」の「かれいひ」) 「かき餅」「あられ」は干し餅で、「おかき」「へぎ餅」「片餅」「おへぎ」「こうろ餅」など と言われ、発祥地は奈良県北部とされているようです。寒冷地では「凍り餅」「寒餅」となります。 ここでは、「道明寺桜餅」に関連して「道明寺糒」を保存食の一種として引用しました。尼寺の 道明寺(参考メモー5参照方)で作られてきた餅米を蒸して干した飯(乾飯)で、菅原道真を祀る 天満宮に供えた饌飯を下げて乾燥させ蓄えたものです。 (注1)「伊勢物語」における保存食としての「かれいひ」 「伊勢物語」第九段の著名な和歌の記述の所に「餅」の一種として「かれいひ」が 言及されている。 「からごろも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」 とよめりければ、みな人、かれいひのうへになみだおとして、ほとびにけり。 <1>道明寺糒の歴史 菅原道真公の叔母覚寿尼がこの寺に住んでいて、公が大宰府に左遷された後、毎日九州に向かって お供えされたご飯のお下がりを分かち与えられ、これをいただいたものは病気がなおると評判になり 希望者が多くなるに連れ、予め乾燥貯蔵するようになったもの。 「ほしい」は純粋の餅米を二日間水につけ、後蒸し上げて、屋内で十日ほど十日ほど乾燥させ、 後二十日ほど天日で干してから石臼に掛けて仕上げる。 江戸時代は禁裏、将軍家に献納した後、諸侯の求めにおうじてすこしづつ分かっていたが、明治以後は 一般民間にも販売するようになったもの。 <2>道明寺糒の使用 寒中に仕上げるので、幾年経っても変質せず、変色もなく、昔は軍糧にし、行軍や山登りには欠かせない 携行食であった。 桜餅に使われるもち米は、正確には「道明寺または道明寺粉」といい、もち米を一度蒸して 乾燥させたものを粗く砕いたものです。 道明寺は、戦国時代から武士の携帯食としての糒を作ることで有名だそうで、寺の名をとり、糒の ことを道明寺と呼ぶようになったようです。 江戸時代には仙台藩の仙台糒と共に名産となっています。 道明寺粉は、お湯や水に浸せばすぐに食べられるので、昔は備蓄用の食糧として重宝されましたが、 現在はお菓子の材料としての使われるのがほとんどのようです。 道明寺といえば桜餅を指すことが多いのですが、桜餅以外にも道明寺粉は使われるので 「道明寺の桜餅」と呼ばれるのが一般的のようです。 <3>道明寺関係事項 (1)「蓮土山道明寺」大阪府藤井寺市内にある古義真言宗御室派尼寺(小学館「日本国語大辞典」より) *菅原氏族の祖土師氏の氏寺で、土師連八島が聖徳太子の河州尼寺建立願に応じて東西320m、 南北640m域の自宅を土師寺とし、五重塔、金堂など七堂伽藍を建立した。 土師氏の後裔菅原道真公は大宰府に下向されるとき、叔母の覚寿尼を訪れ、和歌一首を残した とされています。 「啼けばこそ別れもうけれ鶏の音の鳴からむ里の暁もかな」 境内に天満宮を祀り、天慶四年(941)道明寺に改称した。本尊は国宝十一面観音立像。 戦国時代、兵乱に焼失し、織田信長、豊臣秀吉、徳川代々将軍からの庇護で復興が進められ、 明治五年神仏分離令により堂宇を天満宮より移設し、大正八年の本堂落成を経て多宝塔の 建立とともに現在に至っている。創建千三百年尼寺として法灯を護持してきたもの。

|

山門と太子堂遠景  東門 |

本堂 |

礎石 |

「道明寺祭」は、例祭で3月25日(昔は2月25日、26日、28日)本尊前で大般若経を 転読し、尼僧の作った乾飯を売る習わしになっている。 (注)謡曲(脇能物、観世・金剛・喜多)、浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」に扱われている。 *「道明寺糒」を「道明寺」と略称される。 道明寺粉を材料にして作った和菓子、道明寺団子、道明寺桜餅、道明寺つばき餅などあり。 嫁入りの時、持参して、近所の子供たちに分け与える餅米で作った着色したあられも「道明寺」と 言われる。 *江戸時代には「道明寺糒」「仙台糒」が良質の品物として重宝された。 「道明寺」とは糒の義になる。 *現在、もち米を原料とする糒を挽き割ったものを「道明寺袋」で包装された 「道明寺種」あるいは「道明寺粉」といい、 「つばき餅」「桜餅」その他、和菓子の材料となる。また料理では、白身の上に、 載せて蒸す「道明寺蒸し」あるいは、これを衣にしてあげる「道明寺揚げ」がある。 *「道明寺水」は、「道明寺乾飯を冷たい水に浸した食物で、「道明寺砂糖水」は乾飯に 砂糖水を加えたもの。

|

|

(その一)全国の名物餅あれこれーインターネット情報

(「日本全国の銘菓」「日本の銘菓総覧」「郷土の銘菓」など)より)

各地の銘菓としての名物餅名一覧

北海道:孝行餅 宮城:ずんだ餅、雪華餅 山形:くじら餅 福島:花餅、

新潟:えだまめ餅 東京:長命寺桜餅((2)参照)、こごめ大福 埼玉:四里餅、

宇都宮:宮の餅 神奈川:きび餅 山梨:信玄餅 愛知:五平餅、きよめ餅

愛知:こげめ餅、きよめ餅、ささ餅 岐阜:あとひき餅、栗粉餅、 静岡:安倍川餅

福井:羽二重餅 石川:あんず餅、 滋賀:うばが餅、近江ひら餅、よもぎ餅

京都:道明寺桜餅((2)参照)、あぶり餅、あわ餅、長五郎餅、祇園稚児餅、

利休餅、豆餅、屯所餅 奈良:御城之口餅 大阪:けし餅

堺:くるみ餅、けし餅 兵庫:乙女餅、島根:柚餅子 柳井:三角餅

大洲:月窓餅 高松:源平餅 徳島:(滝の)焼き餅 長崎:かんころ餅、柱餅

宮崎:つきいれ餅 大宰府:梅が枝餅 鹿児島:両棒餅、高麗餅

なお、三重県内(桑名市、四日市市、津市、伊勢市)の名物餅は次の通り。

(桑名市)安永餅:安永屋(やすながや)が1634年(寛永十一年)創業。

「ともち」「牛の舌もち」とも称された。

(四日市)なが餅、笹井餅

(津市)いちご大福・とらや本家

(伊勢市)赤福餅、あんころ餅、太閤出世餅、二軒茶屋餅、へんば餅 など

(その二)北野天満宮周辺の名物食べ物店

|

左の店舗は天満宮東門前の 「やきもちや」天神堂です。 単なる「焼き網に載せて火に あぶった餅」であればいいのですが (女房の)「嫉妬、妬み」餅であったら どうしましょう。 今日も今日とて、「単なる焼き餅」が ほしい焼き餅やきごろと思われる 中年夫婦のお客さんが店頭を徘徊しています。 (いろいろな焼き餅を味わうために?) |